16 aprile 2025

Fotografia africana fra afropessimismo e afrofuturismo

Fotografia africana fra afropessimismo e afrofuturismo: il cambiamento della narrazione.

Al MAST di Bologna l’incontro con Azu Nwagbogu.

“La foto di Kevin Carter ‘L’avvoltoio e la bambina’, scattata nel 1993 in Sudan e vincitrice del Premio Pulitzer, ora non sarebbe apprezzata: la narrazione visuale dell’Africa è cambiata, e a questo hanno contribuito autori e autrici del continente.”

Partendo da questa riflessione sull’iconica immagine del fotoreporter sudafricano, durante un incontro presso il MAST di Bologna il 7 aprile 2025, il curatore di fama internazionale ed esperto di arti visive Azu Nwagbogu ha sintetizzato il suo messaggio sulla rivoluzione “afro-ottimista” della fotografia africana.

Come evento parallelo alla mostra MAST Photography Grant 2025, che espone i cinque finalisti del concorso biennale su industria e lavoro dedicato agli artisti emergenti che sviluppano un progetto originale e inedito sul mondo dell’industria e della tecnica, si è tenuto un dialogo tra il curatore della collezione MAST Urs Stahel e Azu Nwagbogu, fondatore e direttore del Festival Internazionale di fotografia “LagosPhoto”, nonché fondatore e direttore della “African Artists’ Foundation” (AAF), un’organizzazione non profit con sede a Lagos.

Profondo conoscitore della scena africana della fotografia, curatore nel 2024 del primo Padiglione del Benin alla 60ª edizione della Biennale di Venezia, Nwagbogu ha esposto la sua visione dell’evoluzione della fotografia africana nel passaggio dalla cultura afropessimista, caratterizzata da un approccio negativo sulle possibilità di sviluppo del continente, alla cultura afrofuturista, che invece include l’Africa in una visione aperta al futuro e allo sviluppo tecnologico.

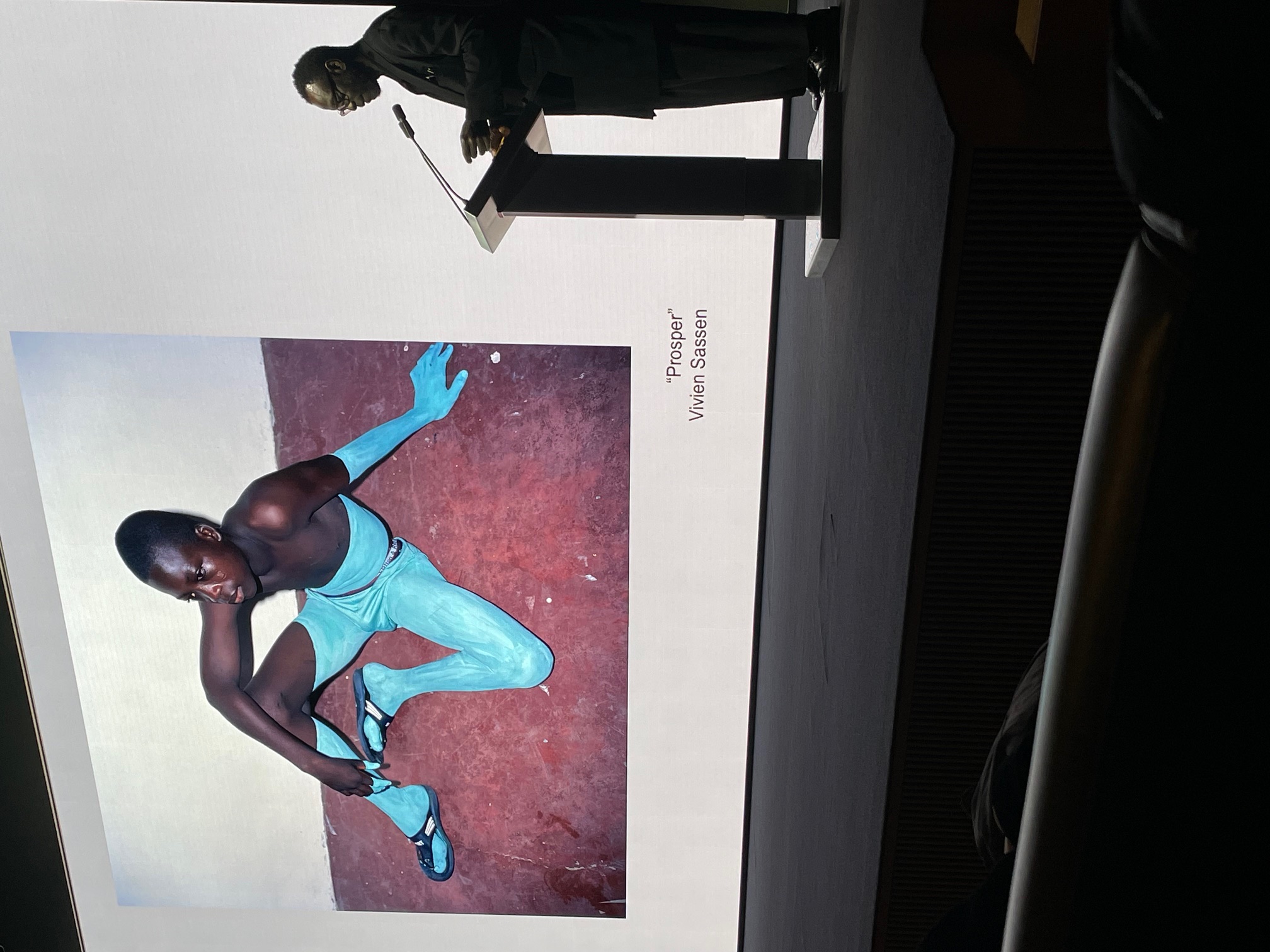

Nella sua esposizione ha passato in rassegna alcuni esempi di autori e autrici che, in particolare negli ultimi 15-20 anni, hanno contribuito a rivoluzionare la narrazione sul continente, e a contrastare l’immagine afropessimista incapsulata nelle rappresentazioni come la famosa foto di Carter.

Al di fuori delle visioni tragiche e misere, nei media mainstream dominava l’indifferenza, come denunciò nel 1996 l’installazione “Searching for Africa in LIFE” di Alfredo Jaar (1996), constatando che in più di 300 copertine della celebre settimanale statunitense dal 1936 al 1996, solo 5-6 persone afrodiscendenti erano rappresentate in copertina.

Gli autori e le autrici dell’Africa e della diaspora hanno affrontato questa sfida di ampliare la narrazione corrente e dare sempre più spazio al dinamismo e al potenziale innovativo delle comunità africane.

Lo ha mostrato Nwagbogu con esempi di autrici come la statunitense Ayana Jackson, la cui serie Desease gioca con la tradizionale afropessimistica rappresentazione dell’Africa; la sudafricana Mary Sibande, figlia, nipote e bisnipote di donne impiegate come domestiche nel Sudafrica dell’apartheid, che ha “inventato” Sophie: una colf con l’attitude di una supereroina; i ritratti trionfanti della sudafricana Zanele Muholi, autoproclamatasi “visual activist”: queste artiste sfidano gli archivi, li decostruiscono e li reinterpretano per imporre uno sguardo decoloniale. Sono loro, ha affermato Nwagbogu, ad aver insegnato un nuovo approccio agli artisti in Sudafrica e non solo, cambiando la narrazione.

E così sono emerse opere come la serie Afronauts della spagnola Cristina de Middel, ispirata all’utopistico programma iniziato in Zambia dal professore Edward Makuka Nkoloso di portare il suo paese a conquistare lo spazio.

Nwagbogu ha poi raccontato l’evoluzione del Lagos Photo Festival, dalla prima edizione nel 2010, soffermandosi su edizioni come quella del 2020, dal titolo Rapid-Response-Restitution Home Museum, costruita sull’invito aperto a tutte le persone chiuse in casa per il lockdown a partecipare con foto fatte con il cellulare a oggetti di valore presenti in casa. Una spinta alla democratizzazione del museo.

Nel 2021 è stata la volta del progetto “Unpacking the Suitcase. Searching for Prince Emmanuel Adewale Oyenuga”, un interessante esempio di “restituzione” basato su una storia di archivi famigliari. Nel 1967, il principe Emmanuel Adewale Oyenuga si iscrisse come studente alla scuola d’arte Escuala Massana di Barcellona. Tre anni dopo, lui e sua moglie Elizabeth decisero di lasciare Barcellona per Londra. Il principe Oyenuga lasciò una valigia con il suo archivio alla sua cara amica Luisa Guadayol a Barcellona, che non ebbe più sue notizie. Nel 2016, Luisa morì e sua figlia Ana Briongos decise di tentare di restituire la valigia a Emmanuel Adewale Oyenuga o alla sua famiglia in Nigeria. Il materiale trovato nella valigia, che è diventato l’oggetto dell’esposizione, indica diversi momenti sociali e culturali nella storia della Nigeria e oltre: la guerra civile nigeriana, i legami culturali tra due paesi, Nigeria e Spagna, l’eredità dell’artista, la storia dell’emigrazione, la fotografia in studio nigeriana degli anni ’70. Dopo una lunga ricerca, i discendenti di Oyenuga sono stati rintracciati e la valigia gli è stata solennemente restituita, ha affermato Nwagbogu, come atto di decolonizzazione. Un esempio di lavoro sugli archivi, con pratiche di decostruzione e reinterpretazione, per far sì che essi parlino e contribuiscano a nuove riflessioni.

Nella restituzione, ha infine affermato, non dobbiamo vedere solo una restituzione dei preziosi oggetti presenti nei musei occidentali, ma uno sforzo condiviso di capire cosa è successo. E per fare questo l’arte, l’immagine, giocano un ruolo fondamentale nel cambiare le narrazioni, e cambiare la percezione.

Parole chiave : Africa, Azu Nwagbogu, Fondazione MAST, fotografia, Kevin Carter

Trackback url: https://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/fotografia-africana-fra-afropessimismo-e-afrofuturismo/trackback/

17 giugno 2021

Richard Mosse, fotografo dell’invisibile

Di Sandra Federici

Sono ricominciati gli eventi al MAST, museo privato diventato ormai fondamentale per la vita culturale della città di Bologna.

L’occasione è la mostra Displaced di Richard Mosse, autore irlandese già presente nella collezione del museo con alcune foto, intorno alle quali la Fondazione MAST ha costruito, con una grande intuizione, la prima mostra antologica mai dedicata a questo autore, affidandola alla curatela di Urs Stahel.

Fotografo quarantenne formatosi con studi in Letteratura inglese e Cultural studies, ha iniziato la sua attività di fotografo in Palestina, Iraq e al confine tra Messico e USA (e anche questi Early works sono presentati in mostra). La sua notorietà è cresciuta notevolmente con il lavoro svolto fra il 2010 e il 2015 durante le guerre nella Repubblica Democratica del Congo, da cui deriva la serie Infra, già presentata alla Biennale di Venezia del 2013 e di cui come Africa e Mediterraneo abbiamo parlato (n.78, anno 2013), tanto che il giovane fotografo ci regalò una iconica foto per la copertina.

Anche la videoinstallazione The Enclave racconta queste zone del Congo, mostrando su diversi schermi non sincronizzati persone in festa, bambini curiosi e giovani armati fino ai denti filmati durante un momento di festa comunitaria.

Anche la videoinstallazione The Enclave racconta queste zone del Congo, mostrando su diversi schermi non sincronizzati persone in festa, bambini curiosi e giovani armati fino ai denti filmati durante un momento di festa comunitaria.

Fin dal principio della sua ricerca, l’artista ha lavorato sul tema della visibilità, sul modo in cui siamo abituati a vedere, pensare e intendere la realtà. I luoghi devastati dalla guerra sono fotografati e filmati con l’utilizzo di tecnologie di derivazione militare, che stravolgono la rappresentazione fotografica, creando immagini che colpiscono per la loro estetica, ma al contempo suscitano una riflessione. Con l’utilizzo della pellicola Kodak Aerochrome, che registra la clorofilla presente nella vegetazione, si crea una colorazione rosa-fucsia con effetto surreale e che ha reso da subito estremamente riconoscibile il lavoro di Mosse.

L’esposizione, visitabile gratuitamente su prenotazione fino al 19 settembre 2021, è arricchita da alcune conferenze sui temi trattati: “migrazione, conflitto e cambiamento climatico”. Stefano Allovio, docente di Antropologia culturale all’Università Statale di Milano, nel suo talk del 27 maggio, con il quale il MAST ha ricominciato gli eventi in presenza, ha ripercorso la storia del Congo-Zaire. Si è soffermato in particolare sulla disgregazione socio-politico-amministrativa degli anni Novanta, in cui si possono individuare le principali cause dei conflitti su cui ha lavorato Mosse, ora divenuti endemici. Attraverso il racconto di alcune esperienze vissute personalmente durante i suoi “terreni di ricerca” in questi difficili luoghi, ha completato il discorso sottolineando la capacità di resilienza della popolazione congolese, la creatività sociale ed economica da lui sempre osservata nella sua ricerca.

Nella mostra, il cui allestimento è stato seguito dall’autore, le fotografie di grande formato e i video generano un percorso unico in termini di impatto visivo e sonoro, capace di rovesciare il modo in cui rappresentiamo e percepiamo la realtà. In particolare, i 16 video dell’installazione Moria (Grid), girati con termografia ad infrarosso, rivelano i particolari della vita nel tristemente famoso campo profughi sull’isola greca di Lesbo.

Notevole anche la videoinstallazione Incoming, realizzata con l’uso della termocamera, che dà un segno scuro tanto più l’oggetto filmato emette calore. Anche quest’opera è incentrata sulla questione migratoria, presentandoci da una parte le meticolose operazioni di partenza di un aereo caccia militare in Siria, in cui la perfetta organizzazione, la tecnologia e la collaborazione tra gli uomini sono messi in campo per fare partire uno strumento di morte, e dall’altra le “consuete” immagini degli sbarchi di migranti. Queste scene viste decine di volte, rappresentate con questo accostamento e con questa tecnica diventano sorprendentemente inedite ed emozionanti, quasi ipnotiche.

Si vede qui un’immagine che a mio parere è il cuore della mostra. Scorrono le immagini lente delle varie operazioni di sbarco e accoglienza di naufraghi. Una persona è sdraiata, immobile, evidentemente stremata. Un’altra persona, forse un soccorritore, le friziona la schiena coperta da un lenzuolo, per scaldarla: la telecamera registra il calore della mano, scuro, sul lenzuolo bianco. Ecco, Mosse filma e ci presenta l’invisibile, quello che non potremmo vedere a occhio nudo o con strumenti normali: l’universale e il concreto del calore di una mano che sta dando aiuto.

Parole chiave : Fondazione MAST, fotografia, Richard Mosse

Trackback url: https://www.africaemediterraneo.it/blog/index.php/richard-mosse-fotografo-dellinvisibile/trackback/

30 gennaio 2017

Lavoro in movimento: i linguaggi differenti della videoarte.

In concomitanza con Arte Fiera 2017, la Fondazione MAST di Bologna inaugura la prima mostra dedicata interamente alle immagini in movimento: il curatore Urs Stahel definisce l’esposizione come «una selezione di video che si configurano come piccole galassie, nelle quali la singola opera ha un valore autonomo ma trova il suo significato soprattutto in relazione alle altre». Diversamente dal solito, quindi, non saranno le immagini fotografiche, ma l’occhio fluido e mosso della videoarte a restituire una visione dinamica ed interconnessa del mondo del lavoro in rapporto con le identità e la realtà quotidiana.

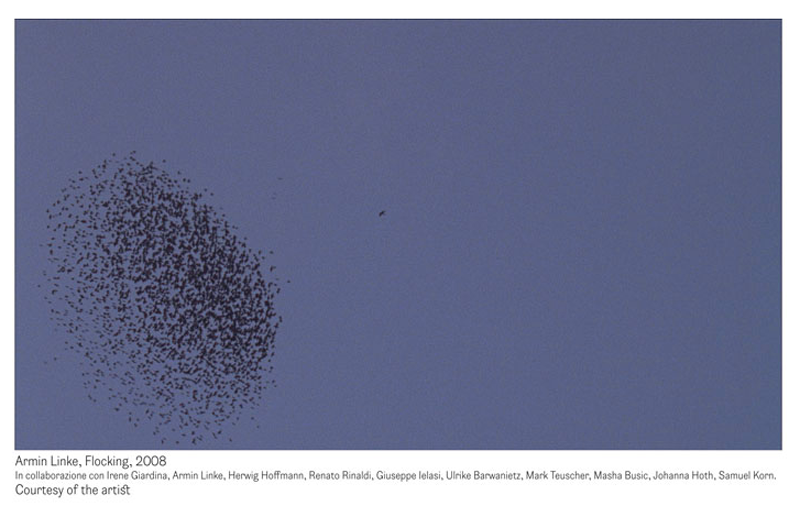

Gli aspetti sociali, economici, storici ed esistenziali propri del sistema produttivo e finanziario, infatti, vengono posti in relazione tra loro per risaltare dimensioni differenti: tra i 14 artisti di fama internazionale presenti in mostra, ad esempio, si spazia dall’opera di Thomas Vroege, So help me god (2014), che racconta la quotidianità di un imprenditore impegnato negli affari, all’opera Permanent Error (2010) del noto fotografo e videoartista sudafricano Pieter Hugo che descrive grottescamente il lavoratore all’interno di ambienti tossici e disumani, fino all’opera poetica e visionaria di un cielo con stormi di uccelli di Armin Linke, Flocking (2008), che è un richiamo alla natura. Una narrazione filmica, dunque, che si muove su piani paralleli, e che vuole scandire attraverso linguaggi diversi le contraddizioni, le ambiguità e le nuove possibilità della realtà lavorativa, intensificando la visione di un mondo in rapido e continuo movimento.

Per maggiori informazioni sulla mostra: http://www.mast.org/lavoro-in-movimento